Ein Aspekt der Raumplanung ist die risikobasierte Betrachtung von Naturgefahren. Durch den Klimawandel werden sich diese Ereignisse verändern, und darüber denken der Kanton Fribourg und Châtel-St-Denis/Les Paccots nach.

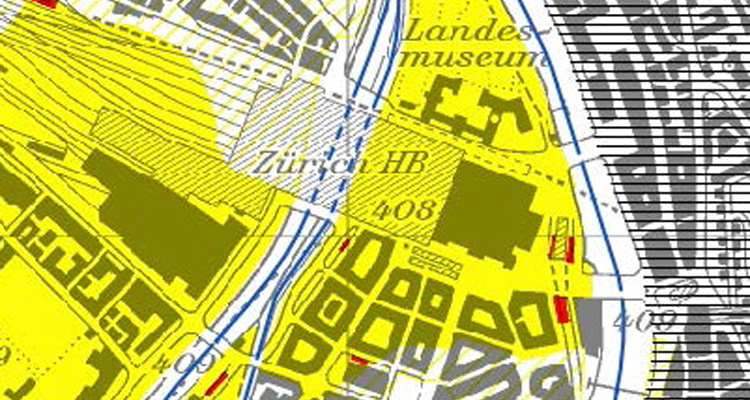

Um Naturgefahren in der Raumplanung berücksichtigen zu können, gibt es heute die Gefahrenkarten. In vier verschiedenen Farben zeigen sie an, wie hoch eine Gefährdung an einem bestimmten Standort ist. Rot und Blau stehen für erhebliche und mittlere Gefährdungen, hier werden raumplanerische Massnahmen wie Auflagen oder Bauverbote verlangt. Gelb und Gelb-Weiss bedeuten eine geringe oder eine Restgefährdung. Die Massnahmen sind in der Regel freiwillig.

Gefahrenkarten anwenden

«In einigen Gemeinden hat es lange gedauert», sagt Marco Schwab, er ist Abteilungsleiter des Bau- und Raumplanungsamts des Kantons Fribourg, «doch heute werden die Karten in unserem Kanton überall angewendet. Wir erkannten, dass man sich früh mit dem Thema auseinandersetzen muss, um zusätzliche teure Massnahmen zu verhindern. Dabei gibt es aber auch Konflikte, und unsere aktuellen Konzepte sind in der Realität nicht immer anwendbar. Man muss die Gefahrenkarten differenziert betrachten und vor allem auch das Schadenausmass im Auge haben, um gute Entscheidungen zu treffen. Für gewisse Gebäude haben wir ein besonders hohes Schutzziel, zum Beispiel für Schulen oder Feuerwehrgebäude. Dann muss man auch in einem gelben Gebiet strenger sein und Objektschutzmassnahmen fordern können.»

Risikobasierte Betrachtung

Die Gefahrenkarten zeigen nämlich nur die Gefahren, aus denen Schäden entstehen können. Über das tatsächliche Risiko, also das Ausmass und die Wahrscheinlichkeit dieser Schäden, sagen sie nichts aus. Beispielsweise ist die Gefahr eines Hochwassers am Zürcher Hauptbahnhof zwar gering, das Ausmass eines Schadens wäre jedoch enorm hoch. Ein anderes Beispiel: Dringt in einem Gebiet mit Restgefährdung Wasser in einen Keller und befindet sich dort ein Rechenzentrum oder das Lager eines Betriebes oder eine Sammlung von wertvollen Kulturgütern, kann der Schaden auch dort immens sein. Davor hätten bereits geringfügige Massnahmen geschützt, vielleicht eine kleine Mauer oder wasserdichte Fenster und Türen.

«Man muss auf die Art und Intensität der Nutzung sowie auf deren Schadenanfälligkeit achten», sagt auch Roberto

Loat vom Bundesamt für Umwelt (Bafu). «Die Gefahrenkarten müssen also mit der Nutzung überlagert und die so ermittelten Risiken bewertet werden. Sind sie tragbar, müssen wir sie so steuern, dass sie nicht laufend zunehmen und schliesslich ein Schutzdefizit entsteht. Sind sie nicht tragbar und es gibt bereits ein Schutzdefizit, müssen wir Massnahmen treffen, um die Risiken auf ein tragbares Niveau zu reduzieren und auf diesem zu halten.»

Konstante Veränderungen

Die Klimaveränderung wird auch Einfluss auf Naturgefahrenereignisse haben und Farben und Flächen auf den Gefahrenkarten verändern. «Wir sollten nun nicht einfach 30 Jahre lang warten und nichts machen», sagt Thomas Egli. Er ist Geschäftsführer der auf Naturgefahren spezialisierten Egli Engineering AG und organisiert jeweils im Rahmen der Fachmesse Sicherheit in Zürich eine Sonderschau zum Risikomanagement von Naturgefahren. «Die Klimaveränderung schafft zwar Risiken, aber auch Chancen. Auf beides sollte man sich vorbereiten.» So werde es Kantone geben, die vermehrt mit Trockenheit, Hitzewellen oder Waldbränden zu kämpfen hätten. Andere würden vermehrt mit häufigeren und intensiveren Starkregen und Hochwassern konfrontiert. «Umgekehrt gibt es Gebiete, in denen gewisse Naturgefahren nachlassen, zum Beispiel Frost oder Lawinen in mittleren Höhen», sagt Egli.

Châtel-Saint-Denis

«Ob die Situation nun schlimmer wird oder nicht, es ist wichtig, bereits heute Entscheidungen zu treffen, die man in 50 oder 100 Jahren nicht bereuen muss», sagt Roberto Loat. Im Kanton Fribourg wurde deshalb ein Pilotprojekt lanciert, das zeigen soll, wie die Nutzung an eine durch den Klimawandel veränderte Situation angepasst werden kann. Dazu wurde eine Pilotgemeinde ausgewählt, auf deren Grundlage schliesslich Vorschläge erarbeitet werden, wie die kantonalen und kommunalen Planungsprozesse und -instrumente anzupassen sind – orientiert an den bestehenden Gefahren und unter Berücksichtigung neuer Nutzungen, der Nutzungsintensivierung und des Klimawandels. «Mit Châtel-Saint-Denis wählten wir eine passende Gemeinde aus», sagt Marco Schwab. «Sie wächst extrem schnell, Quartiere werden erneuert, es wird verdichtet gebaut, und das alles tut man dort unter dem Ansatz der risikobasierten Raumplanung.» Das Projekt betrachtet nicht nur, aber vor allem das Thema Hochwasser. Involviert sind Raumplaner, Juristen, die Fachstellen Naturgefahren und Gebäudeversicherungen. Die Bundesämter für Raumentwicklung ARE und das Bafu sind Projektpartner. Schwab hofft auf neue Erkenntnisse und Konzepte, die in einen überarbeiteten Richtplan fliessen könnten. «Wir möchten feiner arbeiten können, als es uns die Farben der Gefahrenkarten heute erlauben», sagt er. «Aber wir wollen nicht alles in Reglemente oder Verfahren giessen, sondern Einfluss auf die Risikokultur nehmen können. Das Verständnis für die Anforderungen kann eine grosse Chance für Bauprojekte sein und wird nicht primär deren Wert mindern, sondern die Kosten tief halten.»

Aus seiner Sicht wird auf Gemeindeebene heute schon sehr viel getan. «In die Raumplanung fliessen etliche Themen ein, welche sie in der Summe sehr komplex machen. Die Verfahren werden länger und das Risiko für Auflagen steigt», sagt Schwab. «Auf der Ebene von Quartierplänen lässt sich aber noch einiges erreichen. Denkt man eine Siedlung in grösserem Rahmen durch und arbeitet man dabei vermehrt mit Naturgefahrenexperten zusammen, lassen sich architektonisch, raumplanerisch und bezüglich Schutz sehr interessante Projekte entwickeln.»

Thomas Egli begrüsst Bestrebungen, wie sie der Kanton Fribourg nun unternimmt. «Bislang hatte man mit den Gefahrenkarten viel zu tun, und der Aspekt Klimawandel wurde völlig vernachlässigt», sagt er. «Packen Kantone oder Gemeinden dieses Thema nun an, sind wir näher bei der Realität. Dann kommen vielleicht plötzlich Vorschläge wie eine Gefahrenkarte 2060 – nicht um sie den Bürgern um die Ohren zu schlagen, sondern um sich auf der Planungsebene zu überlegen, was man dann tun will und was man heute schon einleiten könnte.»